建设银行信用卡纠纷引发的法律与经济危机近日,一位用户的建设银行信用卡欠款纠纷引发了广泛关注。用户多次与银行和法院沟通协商未果,最终导致了强制执行和财产冻结。该案件暴露了银行和执行法官在处理金融纠纷时可能存在的失职与滥用职权问题,用户在此过程中遭受了巨大的经济损失和精神压力。本文将详细梳理这一纠纷的经过,并探讨相关法律问题。

一、信用卡纠纷的起始

2015年,王金莲女士(化名)在云南省建设银行办理了一张信用卡,额度为1万元人民币。起初,王女士的还款记录良好,信用卡的使用也未曾出现大的问题。然而,2018年9月,因经济状况波动,王女士未能按时还款,导致信用卡账单逾期。面对逾期,王女士于2018年10月联系了建设银行95533客服,表示希望能够办理分期还款。银行工作人员告知她,还2000块钱进去,给我办理分期。然而,尽管王女士按要求分两次还进去还款2000元,客服又说还要还1500,由于没钱又分两次还款,总计还款3500元人民币,银行却始终未能履行其承诺,未能成功办理分期,且未告知她任何相关违约费用。此时,王女士感到自己遭遇了银行的欺骗行为,并未能及时得到解决方案。

二、银行催收及恐吓手段

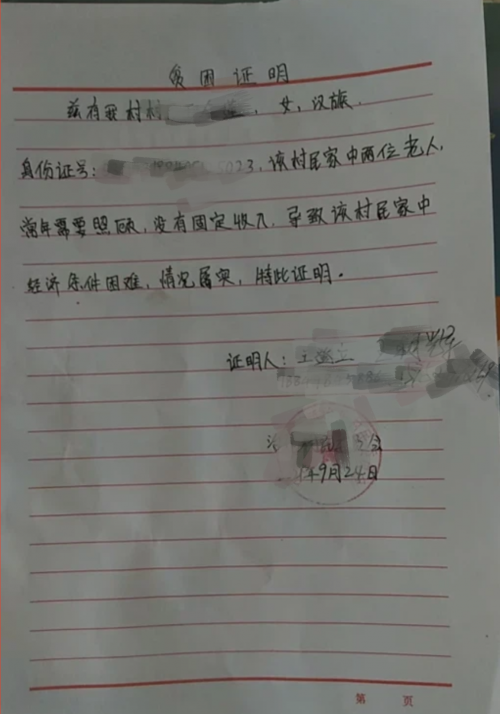

随着欠款金额的增加,建设银行通过催收人员对王女士施加压力。除了电话催款,银行的催收人员还多次联系了王女士的亲朋好友,甚至上门恐吓,威胁她将面临法律诉讼。王女士的父母因此受到严重心理压力,健康状况急剧恶化。

在这段时间,王女士多次试图与银行协商,还款方案,甚至向银行申请减免利息。然而,银行并未采取任何积极的解决措施,反而通过威胁性言辞和恐吓行为加剧了王女士的心理负担。最终,这种精神压力导致王女士出现严重的焦虑症状,甚至对电话铃声产生恐惧感。

三、法院执行与滥用职权指控

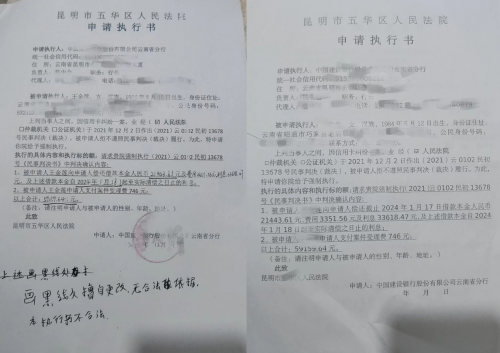

在无法达成协商的情况下,建设银行将王女士诉至法院,法院作出了判决,要求王女士偿还信用卡欠款和相关利息。然而,王女士认为自己并未得到公平的审判,她提到法院的执行过程存在诸多问题。

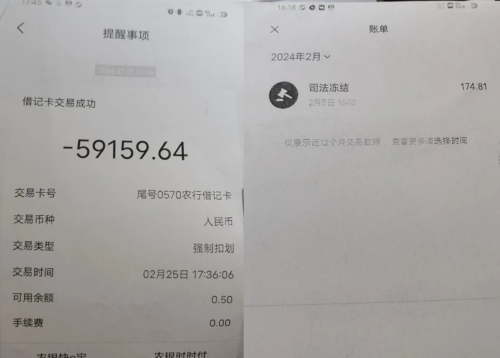

2024年2月,王女士发现自己的银行卡和微信账户被冻结,银行强行执行了她的资产。她得知,银行在超过两年的执行时效后仍申请强制执行,且执行过程中的相关文件明显存在问题。执行书上没有银行的签章,且执行金额存在人为涂改的痕迹,法院的执行行为显得异常急躁和不合规。

王女士指出,执行法官在沟通中,对我方合理诉求避而不谈,只单方面告知,他不仅未能确保执行过程符合法律程序,甚至可能与银行及其代理律师存在勾结,和银行工作人员沟通中,银行工作人员态度恶劣,频繁以‘法律制裁’威胁,拒绝协商,导致王女士遭受不公正待遇和额外的经济损失。

四、用户的控诉与法律追责

面对这一系列不公正待遇,王女士决定采取行动。她向政法委、纪检委以及其他相关部门提出举报,要求调查建设银行及法院工作人员的违法行为。王女士要求追究执行法官彭法官和银行工作人员的法律责任,要求法院撤销不合法的执行,并将多收取的利息退还。

王女士特别提到,银行的恶意催收与执行法官的不当行为不仅造成了经济损失,更是让她和家人经历了长时间的精神折磨。她希望通过法律途径,恢复自己的合法权益,并且为自己和类似遭遇的消费者讨回公道。

五、法院与银行的反应

在王女士提出的举报中,她详细列举了银行和法院在执行过程中的不当行为,并请求相关部门给予公正裁决。她还提到,尽管银行和法院已对其做出某些回应,但始终未能给出合理解释或解决方案,反而通过各种手段推卸责任。

与此同时,王女士对法院的执行法官彭法官和银行代理律师的态度表示失望。她指出,法院和银行并未展现出解决问题的诚意,反而以“系统显示多少就是多少”的态度,推诿责任,忽视了她的合理诉求。

六、结语:维护消费者权益,呼吁法律公正

王女士的案件不仅是一起普通的信用卡纠纷,更揭示了在金融服务和法律执行过程中可能存在的不公正与滥用职权现象。她的遭遇也提醒了社会各界,消费者在遭遇金融机构的不当行为时,应及时寻求法律帮助,保护自己的合法权益。

同时,王女士的控诉也向我们发出了一个警示:无论是银行、律师还是法院工作人员,都应当恪守法律规定,秉持公平、公正的原则,确保每一个消费者都能在法律面前平等、受到公正对待。对于滥用职权、侵犯消费者权益的行为,相关部门应依法追责,维护社会的公正与法治。

结束语:

在这个纷繁复杂的案件中,王女士的坚韧与维权行动值得称赞。希望她能够通过法律途径,最终恢复自身的合法权益,也希望这一案件能够引起更多人对金融纠纷、法律执行公正性的关注。

免责声明:本稿件内容由当事人提供发布,仅代表个人观点,与平台及媒体无关,如有不实信息可提供材料联系平台。